試験合格後はどうしたらいいの?

~「相続支援コンサルタント」としての活動とは~

- すべて表示

- 実務をはじめる

- スキルアップする

- 合格~次回更新までの流れ

| 実務をはじめる | |||||||||

名刺やプロフィールに記載する認定証を社内掲示する自社のHPに資格取得と資格者名を掲載するオーナー訪問実務書式を活用する

オーナー向けセミナーやイベントの企画・開催 |

|||||||||

| スキルアップする | |||||||||

各地域で開催される資格者向けフォローアップセミナーに参加する最新の税制改正の知識を身につけるメールマガジンやフェイスブックで知識の向上を図る |

|||||||||

| ▼ | |||||||||

| 更新 | 3年ごとに更新 | ||||||||

1.資格取得後の活動内容 ~自分にあった活動スタイルを見つけていきましょう~

相続支援コンサルタントとしての活動内容は大きく分けて2パターンがあります。

名刺やプロフィールに記載する

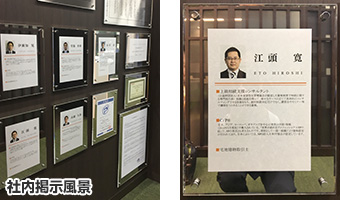

認定証を社内掲示する

登録後に届いた認定証を社内のお客様から見える位置に掲示することで来店したひとにアピールする事が出来ます。

自社のHPに資格取得と資格者名を掲載する

自社HPの資格取得欄に「相続支援コンサルタント」を追加し、資格者を紹介することで他社との差別化を図れます。

相続支援コンサルタントとして相続相談窓口を設置し、いつでも相続相談を受けられる環境を整えます。DMなどで窓口設置についてオーナーに周知すると効果的です。

また窓口設置に伴い、具体的な相談がきた際に対応できるよう、

事前に相続に強い税理士、弁護士、司法書士、測量士等と連携することが重要です。

※相続支援業務では、士業しかできない業務が多々ありますので、細心の注意を払ってください。

また窓口設置に伴い、具体的な相談がきた際に対応できるよう、

事前に相続に強い税理士、弁護士、司法書士、測量士等と連携することが重要です。

※相続支援業務では、士業しかできない業務が多々ありますので、細心の注意を払ってください。

オーナー訪問

直接オーナーの元へ訪問し、相続支援コンサルタント資格を取得したことを伝え相続に関する話を広げることで、オーナーの生活環境や家族についてより理解を深めることができます。ご子息と同居されている場合は、ご子息の考えも聞くことで今後のコンサルティング業務に役立てることでができます。

▼こんな時は、まず訪問しましょう!

・他の不動産保有情報や保有資産に関してなかなか情報が聞き出せない。

・オーナー本人とは信頼関係があるが、ご家族とはお付き合いが疎遠である。

・オーナーと相続の話をしたいけど、いきなり資産や相続の話は難しい。

・他の不動産保有情報や保有資産に関してなかなか情報が聞き出せない。

・オーナー本人とは信頼関係があるが、ご家族とはお付き合いが疎遠である。

・オーナーと相続の話をしたいけど、いきなり資産や相続の話は難しい。

実務書式を活用する

「相続支援コンサルティング実務書式」を活用しましょう。

| STEP1 | 万が一のためにオーナーと「管理業務委任契約」を結びましょう。 |

「委任状」は、管理物件について、賃貸借契約の締結・解除、修繕等の代理権をオーナーが親族等の代理人に授与し、万が一認知症、入院、長期不在になった場合でも、管理業者が代理人に対して意思確認することができるものです。また、本委任状を事前に交わすことで、入居者に対しても安定した住まいを継続して提供することができます。

| STEP2 | 「秘密保持契約書」を結び、 オーナーが相続相談をしやすい環境をつくりましょう。 |

将来に備えた話は、オーナーやその家族の個人情報に繋がる内容となります。また保有資産に関する話はだれにでも相談できるものではありません。個人情報を取り扱うため、「秘密保持契約書」を結び、オーナーが相談しやすい環境を作ります。

本契約書には資格登録番号を記載する箇所もあり、相続支援コンサルタント証のカードの提示をしましょう。

本契約書には資格登録番号を記載する箇所もあり、相続支援コンサルタント証のカードの提示をしましょう。

| STEP3 | 「資産ヒアリングシート」に記録しましょう。 |

次に「資産ヒアリングシート」をもとにオーナーに相続に関する情報(家族構成や保有資産等)を詳しくヒアリングしましょう。ヒアリングした情報は本シートに記入し、その情報をもとに一度持ち帰り、提携している税理士に相続税を概算してもらいましょう。その内容をもとに最適な資産管理提案や相続対策、解決すべき問題などが見つかるかもしれません。

※相続支援実務では、弁護士・税理士等の士業にしかできない業務が多々ありますので、細心の注意を払ってください。

※相続支援実務では、弁護士・税理士等の士業にしかできない業務が多々ありますので、細心の注意を払ってください。

ヒアリングできたら、相続対策の提案書を作成し、士業と一緒に再度訪問しましょう。1枚はオーナーに渡し、もう一枚は自分の手元に書類を持参します。希望に寄りそうまで何度も訪問し、希望にあった提案に近づけていきましょう。

| STEP4 | 実際に相続のコンサルティング業務を行うことになったら、 「業務委託契約書」を交わしましょう。 |

オーナー向けセミナーやイベントの企画・開催

相続支援コンサルタントとしてオーナー向けセミナーを企画しましょう。ご自身の相続に関する知識量や相談にのれることをオーナーに知ってもらうためにセミナーは効果的です。

●セミナーテーマ例

・相続と遺言の基礎知識

・賢い生前贈与のススメ

・相続対策の必要性

・相続と遺言の基礎知識

・賢い生前贈与のススメ

・相続対策の必要性

●セミナー前に準備すること

開催日時の調整

開催日時の調整

運営スタッフの確保と運営連絡

運営スタッフの確保と運営連絡

案内リーフレット作成

案内リーフレット作成

DM・送付状作成

DM・送付状作成

開催日時の調整

開催日時の調整 運営スタッフの確保と運営連絡

運営スタッフの確保と運営連絡 案内リーフレット作成

案内リーフレット作成 DM・送付状作成

DM・送付状作成

セミナー会場の確保

セミナー会場の確保 レジュメ作成

レジュメ作成 配布資料の印刷

配布資料の印刷 アンケート用紙作成

アンケート用紙作成

▼ここがポイント!

・少人数のセミナーは相談しやすい。

・開催後は、振り返りを忘れずに。

・少人数のセミナーは相談しやすい。

・開催後は、振り返りを忘れずに。

セミナー以外にもオーナー向けイベントを企画することで潜在的に相続に興味がある人を見つけることができます。自身が講師をするセミナーを開催するという概念にとらわれず、色々なイベントを企画してみましょう。

●現役世代向けイベント

・老人ホーム見学ツアーと相続相談会

・葬儀社選びのポイントと見学ツアー(相続相談会)

・相続落語セミナー

・ハウスメーカー見学会

・カラオケ大会

・ゲートボール大会

・老人ホーム見学ツアーと相続相談会

・葬儀社選びのポイントと見学ツアー(相続相談会)

・相続落語セミナー

・ハウスメーカー見学会

・カラオケ大会

・ゲートボール大会

●次世代向けイベント

・バーベキュー

・ゴルフコンペ

・舞台鑑賞会

・お笑い・物まね鑑賞会

・地引網大会

・バーベキュー

・ゴルフコンペ

・舞台鑑賞会

・お笑い・物まね鑑賞会

・地引網大会

▼ここがポイント!

・普段あまり会えないオーナーの親族と接点が持てる。

・何気ない会話から親族間の悩みや将来への考え等を聞くことができる。

・他のオーナーを紹介してもらえるなど新たな出会いがある。

・普段あまり会えないオーナーの親族と接点が持てる。

・何気ない会話から親族間の悩みや将来への考え等を聞くことができる。

・他のオーナーを紹介してもらえるなど新たな出会いがある。

各地域で開催される資格者向けフォローアップセミナーに参加する

最新の税制改正の知識を身につける

相続支援コンサルタントとして、毎年動きのある税制改正は早めにチェックしましょう。

メールマガジンやフェイスブックで知識の向上を図る

資格者専用に毎月初相続メールマガジンを配信しています。それ以外にも協会として、日管協メルマガやフェイスブックにて情報を発信しています。

賃貸住宅管理の最新情報や法改正、新制度等について最新の情報をお届けしていますので、知識向上にご活用ください。

※相続以外の情報も含まれますのでご了承ください。

賃貸住宅管理の最新情報や法改正、新制度等について最新の情報をお届けしていますので、知識向上にご活用ください。

※相続以外の情報も含まれますのでご了承ください。

相続支援コンサルタント講習の講師やその他セミナーで講演する

当協会では、相続支援コンサルタント講習の講師、相続支援コンサルタントPRセミナー、フォローアップセミナー等で講演を依頼する場合があります。講師や講演をすることで知識をアウトプットし、相続支援コンサルタントとしての認知度を高めることができます。依頼があった場合はご協力をお願い致します。

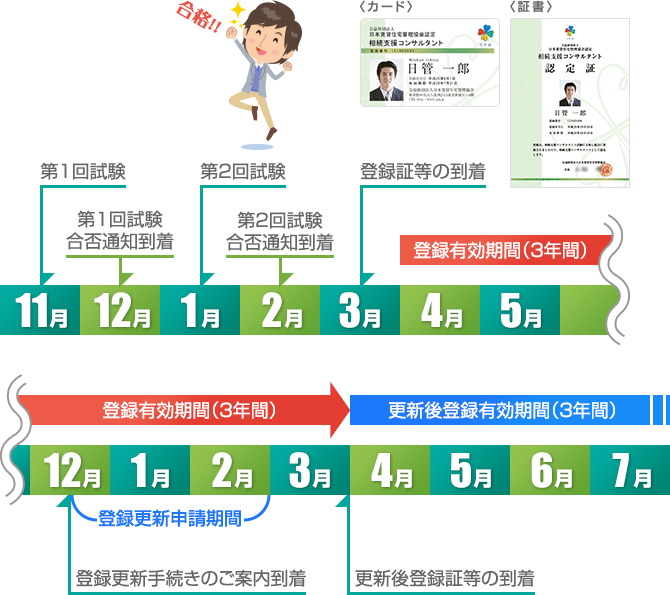

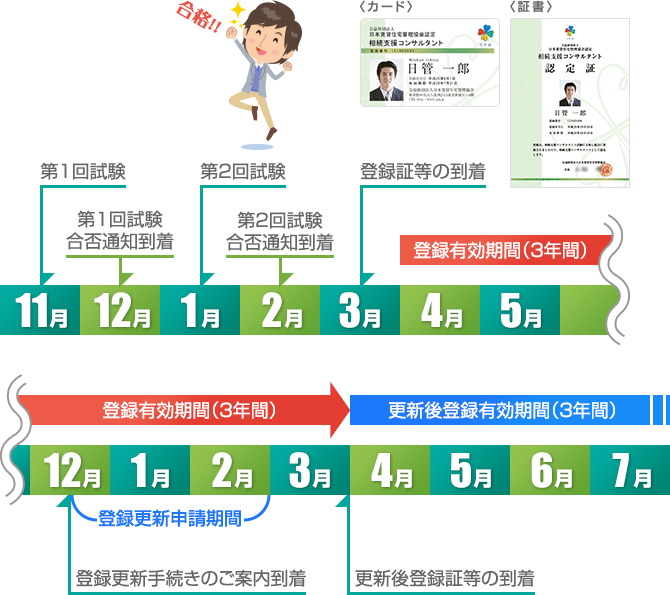

2.合格~次回更新までの流れ

※更新手続きについては「3.更新」をご確認ください。

3.更新

| 有効期間 | 3年間 |

|---|---|

| 更新申請受付期間 | 12月中旬~2月末 |

| 更新受付方法 | WEBフォーム ※WEBフォームへのログインIDとパスワードは、登録更新手続きのご案内に記載いたします。 |

| 更新費用 | 11,000円(税込) |

| お支払い方法 | 振込みまたはクレジットカード決済 |

※「上級相続支援コンサルタント」を更新または合格後に登録することで、「相続支援コンサルタント」は付随して更新されます。その場合、上級相続支援コンサルタント更新費用(11,000円(税込))のみ振込みをお願いします。

4.情報変更について

勤務先の変更(部署・支店等の異動も含む)やご自宅住所の変更があった場合は、資格者専用の情報変更届入力フォームより申請をお願いします。

【 情報変更届はこちらから 】

【 情報変更届はこちらから 】

問い合わせ先

(公財)日本賃貸住宅管理協会 本部事務局

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー18階

TEL:03-6265-1555 FAX:03-6265-1556

E-mail:souzoku@jpm.jp

(公財)日本賃貸住宅管理協会 本部事務局

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー18階

TEL:03-6265-1555 FAX:03-6265-1556

E-mail:souzoku@jpm.jp

名刺やプロフィールに記載する

認定証を社内掲示する

登録後に届いた認定証を社内のお客様から見える位置に掲示することで来店したひとにアピールする事が出来ます。

自社のHPに資格取得と資格者名を掲載する

自社HPの資格取得欄に「相続支援コンサルタント」を追加し、資格者を紹介することで他社との差別化を図れます。

相続支援コンサルタントとして相続相談窓口を設置し、いつでも相続相談を受けられる環境を整えます。DMなどで窓口設置についてオーナーに周知すると効果的です。

また窓口設置に伴い、具体的な相談がきた際に対応できるよう、

事前に相続に強い税理士、弁護士、司法書士、測量士等と連携することが重要です。

※相続支援業務では、士業しかできない業務が多々ありますので、細心の注意を払ってください。

また窓口設置に伴い、具体的な相談がきた際に対応できるよう、

事前に相続に強い税理士、弁護士、司法書士、測量士等と連携することが重要です。

※相続支援業務では、士業しかできない業務が多々ありますので、細心の注意を払ってください。

オーナー訪問

直接オーナーの元へ訪問し、相続支援コンサルタント資格を取得したことを伝え相続に関する話を広げることで、オーナーの生活環境や家族についてより理解を深めることができます。ご子息と同居されている場合は、ご子息の考えも聞くことで今後のコンサルティング業務に役立てることでができます。

▼こんな時は、まず訪問しましょう!

・他の不動産保有情報や保有資産に関してなかなか情報が聞き出せない。

・オーナー本人とは信頼関係があるが、ご家族とはお付き合いが疎遠である。

・オーナーと相続の話をしたいけど、いきなり資産や相続の話は難しい。

・他の不動産保有情報や保有資産に関してなかなか情報が聞き出せない。

・オーナー本人とは信頼関係があるが、ご家族とはお付き合いが疎遠である。

・オーナーと相続の話をしたいけど、いきなり資産や相続の話は難しい。

実務書式を活用する

「相続支援コンサルティング実務書式」を活用しましょう。

| STEP1 | 万が一のためにオーナーと「管理業務委任契約」を結びましょう。 |

「委任状」は、管理物件について、賃貸借契約の締結・解除、修繕等の代理権をオーナーが親族等の代理人に授与し、万が一認知症、入院、長期不在になった場合でも、管理業者が代理人に対して意思確認することができるものです。また、本委任状を事前に交わすことで、入居者に対しても安定した住まいを継続して提供することができます。

| STEP2 | 「秘密保持契約書」を結び、 オーナーが相続相談をしやすい環境をつくりましょう。 |

将来に備えた話は、オーナーやその家族の個人情報に繋がる内容となります。また保有資産に関する話はだれにでも相談できるものではありません。個人情報を取り扱うため、「秘密保持契約書」を結び、オーナーが相談しやすい環境を作ります。

本契約書には資格登録番号を記載する箇所もあり、相続支援コンサルタント証のカードの提示をしましょう。

本契約書には資格登録番号を記載する箇所もあり、相続支援コンサルタント証のカードの提示をしましょう。

| STEP3 | 「資産ヒアリングシート」に記録しましょう。 |

次に「資産ヒアリングシート」をもとにオーナーに相続に関する情報(家族構成や保有資産等)を詳しくヒアリングしましょう。ヒアリングした情報は本シートに記入し、その情報をもとに一度持ち帰り、提携している税理士に相続税を概算してもらいましょう。その内容をもとに最適な資産管理提案や相続対策、解決すべき問題などが見つかるかもしれません。

※相続支援実務では、弁護士・税理士等の士業にしかできない業務が多々ありますので、細心の注意を払ってください。

※相続支援実務では、弁護士・税理士等の士業にしかできない業務が多々ありますので、細心の注意を払ってください。

ヒアリングできたら、相続対策の提案書を作成し、士業と一緒に再度訪問しましょう。1枚はオーナーに渡し、もう一枚は自分の手元に書類を持参します。希望に寄りそうまで何度も訪問し、希望にあった提案に近づけていきましょう。

| STEP4 | 実際に相続のコンサルティング業務を行うことになったら、 「業務委託契約書」を交わしましょう。 |

オーナー向けセミナーやイベントの企画・開催

相続支援コンサルタントとしてオーナー向けセミナーを企画しましょう。ご自身の相続に関する知識量や相談にのれることをオーナーに知ってもらうためにセミナーは効果的です。

●セミナーテーマ例

・相続と遺言の基礎知識

・賢い生前贈与のススメ

・相続対策の必要性

・相続と遺言の基礎知識

・賢い生前贈与のススメ

・相続対策の必要性

●セミナー前に準備すること

開催日時の調整

開催日時の調整

運営スタッフの確保と運営連絡

運営スタッフの確保と運営連絡

案内リーフレット作成

案内リーフレット作成

DM・送付状作成

DM・送付状作成

開催日時の調整

開催日時の調整 運営スタッフの確保と運営連絡

運営スタッフの確保と運営連絡 案内リーフレット作成

案内リーフレット作成 DM・送付状作成

DM・送付状作成

セミナー会場の確保

セミナー会場の確保 レジュメ作成

レジュメ作成 配布資料の印刷

配布資料の印刷 アンケート用紙作成

アンケート用紙作成

▼ここがポイント!

・少人数のセミナーは相談しやすい。

・開催後は、振り返りを忘れずに。

・少人数のセミナーは相談しやすい。

・開催後は、振り返りを忘れずに。

セミナー以外にもオーナー向けイベントを企画することで潜在的に相続に興味がある人を見つけることができます。自身が講師をするセミナーを開催するという概念にとらわれず、色々なイベントを企画してみましょう。

●現役世代向けイベント

・老人ホーム見学ツアーと相続相談会

・葬儀社選びのポイントと見学ツアー(相続相談会)

・相続落語セミナー

・ハウスメーカー見学会

・カラオケ大会

・ゲートボール大会

・老人ホーム見学ツアーと相続相談会

・葬儀社選びのポイントと見学ツアー(相続相談会)

・相続落語セミナー

・ハウスメーカー見学会

・カラオケ大会

・ゲートボール大会

●次世代向けイベント

・バーベキュー

・ゴルフコンペ

・舞台鑑賞会

・お笑い・物まね鑑賞会

・地引網大会

・バーベキュー

・ゴルフコンペ

・舞台鑑賞会

・お笑い・物まね鑑賞会

・地引網大会

▼ここがポイント!

・普段あまり会えないオーナーの親族と接点が持てる。

・何気ない会話から親族間の悩みや将来への考え等を聞くことができる。

・他のオーナーを紹介してもらえるなど新たな出会いがある。

・普段あまり会えないオーナーの親族と接点が持てる。

・何気ない会話から親族間の悩みや将来への考え等を聞くことができる。

・他のオーナーを紹介してもらえるなど新たな出会いがある。

各地域で開催される資格者向けフォローアップセミナーに参加する

最新の税制改正の知識を身につける

相続支援コンサルタントとして、毎年動きのある税制改正は早めにチェックしましょう。

メールマガジンやフェイスブックで知識の向上を図る

資格者専用に毎月初相続メールマガジンを配信しています。それ以外にも協会として、日管協メルマガやフェイスブックにて情報を発信しています。

賃貸住宅管理の最新情報や法改正、新制度等について最新の情報をお届けしていますので、知識向上にご活用ください。

※相続以外の情報も含まれますのでご了承ください。

賃貸住宅管理の最新情報や法改正、新制度等について最新の情報をお届けしていますので、知識向上にご活用ください。

※相続以外の情報も含まれますのでご了承ください。

相続支援コンサルタント講習の講師やその他セミナーで講演する

当協会では、相続支援コンサルタント講習の講師、相続支援コンサルタントPRセミナー、フォローアップセミナー等で講演を依頼する場合があります。講師や講演をすることで知識をアウトプットし、相続支援コンサルタントとしての認知度を高めることができます。依頼があった場合はご協力をお願い致します。

1.合格~次回更新までの流れ

※更新手続きについては「2.更新」をご確認ください。

2.更新

| 有効期間 | 3年間 |

|---|---|

| 更新申請受付期間 | 12月中旬~2月末 |

| 更新受付方法 | WEBフォーム ※WEBフォームへのログインIDとパスワードは、登録更新手続きのご案内に記載いたします。 |

| 更新費用 | 11,000円(税込) |

| お支払い方法 | 振込みまたはクレジットカード決済 |

※「上級相続支援コンサルタント」を更新または合格後に登録することで、「相続支援コンサルタント」は付随して更新されます。その場合、上級相続支援コンサルタント更新費用(11,000円(税込))のみ振込みをお願いします。

3.情報変更について

勤務先の変更(部署・支店等の異動も含む)やご自宅住所の変更があった場合は、資格者専用の情報変更届入力フォームより申請をお願いします。

【 情報変更届はこちらから 】

【 情報変更届はこちらから 】

問い合わせ先

(公財)日本賃貸住宅管理協会 本部事務局

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー18階

TEL:03-6265-1555 FAX:03-6265-1556

E-mail:souzoku@jpm.jp

(公財)日本賃貸住宅管理協会 本部事務局

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー18階

TEL:03-6265-1555 FAX:03-6265-1556

E-mail:souzoku@jpm.jp